AI·빅데이터 융복합 혁신기술 ‘디지털 헬스’ 리더

메디칼타임즈=정희석 기자 세계적 투자사로도 유명한 일본 IT기업 소프트뱅크 손정의 회장이 우버와 그랩 등 글로벌 모빌리티플랫폼에 이어 집중 투자하려는 분야가 인공지능(AI)이다.

과거 외환위기를 맞은 한국 정부에 초고속 인터넷 투자를 제안해 IT 강국으로의 체질 개선에 일조했던 그는 최근 문재인 대통령을 만난 자리에서도 “첫째, 둘째, 셋째도 AI”라고 강조했다.

국내 핵심 전략산업 바이오헬스분야에서도 ‘AI 이니셔티브’(initiative·주도권)를 선점하려는 움직임이 분주하다.

헬스케어업계는 의료용 소프트웨어(SaMD)로서 디지털 신약(Digital Medicine) 및 디지털 치료제(Digital Therapeutics) 개발과 개인화된 건강관리서비스 제공 및 융합신사업 전개를 위해, 또 제약바이오업계는 신약 개발 과정에서 임상시험 위험을 관리해 개발 효율을 높이고자 AI에 목을 매고 있는 것.

의료계 또한 정밀의료 성패가 AI에 좌우될 것으로 내다보고 있다.

이를 위해서는 특히 다양한 ICT(정보통신기술) 환경에서 AI 기술 원천인 건강데이터를 학습 가능하도록 표준화해 수집하고, AI 알고리즘으로 분석·처리하는 기술과 이러한 제반 기술이 작동할 수 있는 디지털 헬스 전용 플랫폼 구축이 선행돼야한다.

건강데이터는 서비스를 통해 수집되기 때문에 사용자에게 유용한 디지털 헬스서비스를 제공하는 것도 기술 못지않게 중요하기 때문이다.

따라서 바이오헬스분야에서 혁신을 도모하는 기관과 기업들에게 ‘디지털 전환’과 ‘열린 혁신’은 필요충분조건이다.

라이프시맨틱스(대표이사 송승재)는 이러한 필요충분조건에 부합하는 기술력을 보유한 국내 대표적인 디지털 헬스 전문기업으로 평가받고 있다.

예측 가능한 헬스케어 실현 ‘efiL AI’

라이프시맨틱스의 데이터 기반 기술 역량은 ‘efiL(에필) AI’로 불리는 질병 예측 알고리즘에 집약돼 있다.

이는 자체 빅데이터 처리시스템인 아데니움을 통해 비정형화된 건강데이터를 개인 중심으로 연결하고, 기계가 이해할 수 있도록 전 처리한 후 AI 딥러닝으로 데이터를 분석·학습해 다양한 질환 발생과 예후를 예측하는 알고리즘으로 설명된다.

에필 AI의 원천인 건강데이터는 크게 ‘마이데이터’(MyData)와 ‘보건의료 빅데이터’로 분류된다.

마이데이터는 진료데이터, 유전체분석데이터, 개인이 스마트 헬스케어기기를 사용하며 직접 생성해 생활습관이 반영된 PGHD(Patients Generated Health Data·환자유래건강데이터=라이프로그) 등 개인이 관리하고 공유하며 통제하는 건강데이터로 개인건강기록(PHR)으로 불린다.

보건의료 빅데이터는 국민건강보험공단·건강보험심사평가원 등이 관리하는 공공데이터와 의료기관에서 임상지표 발굴·연구를 위해 임상데이터웨어하우스(Clinical Data Warehouse·CDW)로 가공·분석하거나 공통데이터모델(Common Data Model·CDM)로 변환한 의료정보를 말한다.

에필 AI로 예측 가능한 질환군은 만성질환부터 중증질환까지 다양하며 그 예측률 또한 정교하다.

이미 심뇌혈관질환, 유방암 재발, 폐렴에 대한 예측 알고리즘에 이어 국내 최초로 사업장 유해인자를 활용해 산업 현장에서의 사업장 형태별 및 근로자 맞춤형 질병 예측 알고리즘도 확보한 상태다.

김동범 라이프시맨틱스 ICT컨버전스연구소장은 “에필 AI는 지난 4년간 건보공단 코호트 DB를 비롯해 국내 주요 상급종합병원의 실제 임상데이터를 바탕으로 설계돼 예측률이 뛰어나다”고 밝혔다.

그는 “사업장 및 근로자 맞춤형 질병 예측 알고리즘도 대한산업보건협회가 보유한 작업환경 분석 데이터 390만건과 산업근로자 특수건강검진 데이터 2억7000만건을 분석하고, 사업장 발생 유해인자와 근로자 건강위험 지표를 발굴해 개발한 것”이라고 덧붙여 설명했다.

특히 에필 AI로 예측 가능한 질환군은 지속적으로 늘어나고 있다.

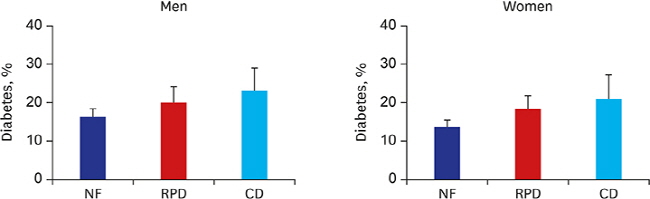

라이프시맨틱스는 교보생명과 보험가입을 할 때 제출하는 건강검진 데이터를 기반으로 고혈압·당뇨병·5대 암에 대한 예측 알고리즘을 고도화하고 있다.

더불어 국책과제로 임상현장에 적용될 AI 기반 정밀의료솔루션 ‘닥터 앤서’에 탑재할 전립선암 재발 및 병기 예측 알고리즘을 가톨릭서울성모병원과 개발 중이다.

이밖에 국방부 등과 군 장병 생활습관병 발생 위험을 예측하는 알고리즘을 개발해 건강관리 지침을 제공하는데 적용할 예정이다.

디지털 신약으로의 진화 ‘efiL’

건강데이터 기반 AI 기술은 임상에서 의료진의 의사결정(Clinical Decision Support System·CDSS)은 물론 일상에서 환자와 보호자 및 일반인 등 개인 건강 관련 의사결정(Patient Decision Support System·PDSS)을 지원하는데 활용된다.

특히 PDSS 개념의 AI 기술은 퇴원 환자 예후관리를 위한 디지털 헬스서비스에 적용돼 전통적 의약품을 넘어 ‘디지털 신약’ 출현을 촉진하고 있다.

의료용 소프트웨어(SaMD) 기반 디지털 신약은 임상적으로 안전성·유효성이 검증돼 질병 치료에 직간접적 영향을 줄 수 있는 디지털 헬스서비스를 뜻하며, 완성도 높은 디지털 치료제와 동의어로 정의할 수 있다.

미국 유럽 등 해외 ICT 선진국에서는 만성질환·중증질환·약물중독 등 다양한 질환군에서 처방형 디지털 신약이 보건당국 판매 승인을 얻어 출시되고 있다.

국내에서는 ▲JLK인스펙션 ▲뷰노 ▲루닛 등이 CDSS를 위한 AI 개발을 주도한다면 PDSS를 위한 AI 영역에서는 라이프시맨틱스가 한발 앞서 있다.

라이프시맨틱스는 지난해 11월 식약처로부터 암 경험자 예후관리 서비스 ‘에필 케어(efiL Care) Medical’의 유헬스케어 의료기기 인허가를 획득했다.

다만 유헬스케어 의료기기의 경우 아직 국내에서 법제화되지 않은 원격진료용으로 허가가 이뤄지는 만큼 에필 케어는 의료기관 처방 없이도 사용 가능한 웰니스 버전 앱 서비스로 지난 1월 출시됐다.

해당 서비스는 암 경험자의 현재 상태에 따라 운동·영양·식이·건강정보 등 맞춤형 케어플랜을 제공하고, 다양한 스마트 건강측정기기들을 연동해 집에서 예후를 모니터링 할 수 있도록 지원한다.

뿐만 아니라 암 경험자와 보호자, 암 전문가가 참여하는 신뢰성 높은 커뮤니티도 앱과 웹으로 동시 제공한다.

보건당국이 SaMD에 대한 인허가 체계나 가이드라인을 마련하면 사용자 앱에 의료진용 관리자 웹을 연동해 의료기관에서 암 경험자를 모니터링하고 질병 예측 알고리즘으로 이상 징후를 감지해 내원을 안내할 수 있다.

특히 암 경험자가 직접 생성하는 라이프로그가 쌓일수록 서비스는 한층 개인화·고도화되고 암 경험자는 더욱 질 좋은 의료서비스를 제공받게 된다.

또 다른 디지털 신약인 라이프시맨틱스 ‘에필 브레스’(efiL Breath) 또한 출시를 앞두고 있다.

이는 폐암·천식·만성폐쇄성폐질환(COPD) 환자를 위한 전문 호흡재활 서비스로 환자 상태에 따라 6단계 맞춤형 호흡재활 서비스를 앱으로 처방하면 환자는 앱과 스마트 건강측정기기를 연동해 ▲산소포화도 ▲심박 수 ▲활동량 등을 측정하며 호흡재활운동을 실시하게 된다.

의료진은 관리자 웹에서 사용자 운동일지에 기록된 정량화된 데이터를 통해 환자 상태를 모니터링하고, AI 알고리즘이 폐렴 위험을 예측하면 내원을 안내하게 된다.

디지털 신약으로 분류되는 ‘에필 케어’와 ‘에필 브레스’는 임상적 안전성·유효성은 물론 높은 사용자만족도를 입증했다.

에필 케어는 2015년부터 약 4년간 서울아산병원 분당서울대병원 삼성서울병원 서울시보라매병원 등 주요 의료기관에서 700명 이상 암 경험자를 대상으로 다양한 임상시험을 진행해 검증된 서비스 요소를 바탕으로 개발됐다.

이를 기반으로 암 환자 교육과 준비운동에서 관찰된 임상적 유효성이 지난해 의료정보학 분야 국제학술지 ‘JMIR Mhealth and Uhealth’에 게재됐다.

특히 임상시험 시 서비스 유용성에 대한 사용자와 의료진 만족도 조사 결과는 각각 95%·85%로 높게 나타났다.

에필 브레스 역시 숨튼 프로젝트를 통해 서울아산병원과 폐암·COPD 환자 대상 파일럿 임상을 진행한데 이어 서울아산병원 서울시보라매병원 한양대구리병원 원주세브란스병원 경희대병원 등 5개 의료기관에서 폐암 환자 311명에 대한 다기관 임상시험을 마쳤다.

임상시험에서 입증된 6분 도보거리 향상, 호흡곤란정도 개선 결과가 2017년 대한폐암학회에서 발표됐고, 삶의 질 개선과 임상의들의 높은 평가 결과가 미국 임상연구 웹사이트(Clinicaltrial.gov)에도 등록됐다.

권희 라이프시맨틱스 CR&RA팀장은 “빅데이터와 AI 등 첨단 ICT를 적용한 디지털 신약은 사물인터넷(IoT) 기술로 의료기기 제품과 모바일 앱을 연동하고 전통적인 헬스케어서비스를 더해 자가 건강관리를 가능케 만들어 그간 불충분했던 예후관리영역까지 의료서비스를 확장시킨다”고 설명했다.

한편, 라이프시맨틱스가 자체 운영하는 개인 맞춤형 디지털 헬스 포털서비스인 에필은 에필 케어·에필 브레스와 같은 디지털 신약뿐 아니라 개인 라이프로그를 수집할 수 있는 다양한 웰니스 서비스 라인업을 확보했다.

뿐만 아니라 각 서비스와 연동해 쓸 수 있는 다양한 스마트 건강측정기기 또한 자체 브랜드로 보유하고 있다.

나아가 이 달을 기점으로 에필의 주력 웰니스 서비스들이 동시에 출시돼 디지털 헬스시장 판도 변화를 예고하고 있다.

기업 임직원 건강검진과 검진결과 기반 건강관리서비스를 원스톱으로 제공하는 ‘에필 체크업’(efiL Checkup)’, 스마트 홈을 완성할 헬스케어 가전 ‘에필 허브’(efiL Herb), 3D 모션센서를 이용한 혼합현실 기술 기반 체력측정 및 운동가이드시스템 ‘에필 코치’(efiL Coach)가 소비자들을 만날 준비를 하고 있다.

이밖에 한화생명과 공동 개발하는 라이프레코드 클라우드 기반 웰니스 서비스도 에필 AI를 탑재해 9월 중 선보일 예정이다.

안시훈 라이프시맨틱스 영업팀 이사는 “기존 엑서핏(XcerFit)이라는 브랜드에서 한층 새 단장해 선보이는 에필 코치는 기업 학교를 비롯해 현재 전국 지자체 산하 보건소와 건강지원센터 등 약 40곳에 보급돼 있으며, 에필 허브 역시 9월부터 입주가 시작되는 일산2차아이파크 희망 세대에 빌트 인으로 설치될 예정”이라고 소개했다.

이어 “서비스를 상품화한 서비타이제이션 모델로 제공하는 에필은 AI 알고리즘을 탑재해 더욱 개인화된 맞춤형 서비스를 제공할 수 있는 것이 차별화된 경쟁력”이라고 강조했다.

디지털 헬스 인프라 ‘라이프레코드’

AI 기반 질병 예측 알고리즘과 디지털 헬스서비스들을 집적하고 원활하게 작동하려면 디지털 헬스 전용 인프라 구축이 필수적이다.

라이프시맨틱스는 AI의 원천인 다양한 건강데이터를 수집·저장·분석하고 사용자 스스로 관리하는 것은 물론 개인 동의 아래 활용할 수 있는 백엔드 시스템 ‘라이프레코드’(LifeRecord)를 2012년 국내 최초로 민간에서 상용화했다.

특히 라이프시맨틱스가 최근 3년간 대규모 국책과제인 ‘PHR(개인건강기록) 기반 개인 맞춤형 건강관리시스템 개발 사업’을 주관해 성공적으로 수행하면서 라이프레코드 기능은 클라우드 기반 서비스형 백엔드(BaaS) 시스템으로 확장됐다.

이를 기반으로 국제의료정보 최신 표준(HL7 FHIR·IHE Connectathon)을 준용한 데이터 모델링과 공통의학용어서버(MediTerm)를 통해 ▲임상데이터 ▲라이프로그 ▲유전체분석데이터 등 개인건강데이터가 다양한 ICT 환경에서 동일한 의미로 교류될 수 있는 상호 운용성을 보장하고 비식별화·익명화·암호화도 지원한다.

특히 라이프시맨틱스는 디지털 헬스 벤처기업으로서 유일하게 ISO, PIMS, HIPAA 등 국내 및 글로벌 기구가 공인하는 개인정보보호 인증을 연이어 획득해 금융권 수준의 데이터 보안환경을 제공한다.

뿐만 아니라 한국형 블루버튼(K-블루버튼)을 내재해 개인 주도로 데이터를 통합·관리하고 원하는 곳으로 데이터를 이동시켜 활용할 수 있다.

K-블루버튼은 국제표준을 따르는 병원정보시스템과 연동해 사용자가 병원에 있는 건강데이터를 직접 내려 받을 수 있는 서비스로 유럽 GDPR(개인정보보호법)에 대응하고 우리 정부가 추진하는 마이데이터(MyData) 사업에 최적화된 솔루션으로 평가받는다.

라이프시맨틱스, 헬스케어 융합신사업 확대

라이프시맨틱스의 맞춤형 서비스 에필은 라이프레코드 클라우드 인프라를 기반으로 제공된다.

에필 AI를 위한 딥러닝 시스템인 아데니움 역시 라이프레코드에 내재돼 있다.

때문에 외부 사업자(써드파티)가 라이프레코드 클라우드를 사용하면 라이프레코드 플랫폼에서 다양한 고객을 만날 접점을 확보해 신사업을 펼치는데 용이하다.

따라서 클라우드에 개방된 다양한 앱프로그래밍인터페이스(API)를 활용해 신규 서비스를 개발하고 라이프레코드 플랫폼에서 빠르게 사업성을 검증할 수 있어 린스타트업을 실현할 수 있다.

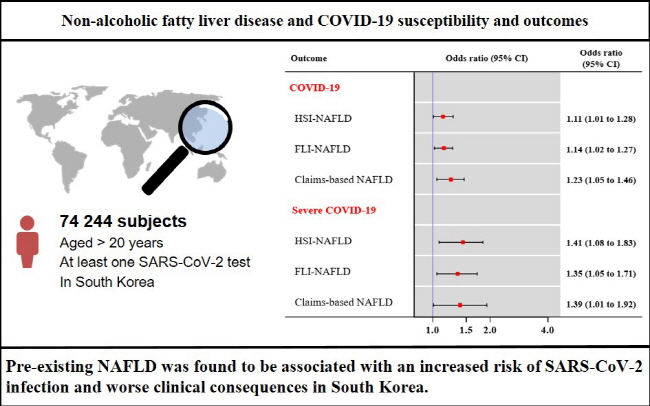

라이프레코드는 또한 건강데이터를 중개하고, 데이터 수집 채널인 다양한 서비스들을 집적하기 때문에 바이오제약업계의 임상시험용 AI 플랫폼으로도 매력적이다.

라이프시맨틱스는 이러한 기반 기술을 바탕으로 인슈어테크 분야로 사업영역을 확대해 나가고 있다.

교보생명과 함께 선보인 질병 예측 알고리즘 기반 보장분석 서비스를 비롯해 건강증진형 보험 상품, 보험가입자 대상 웰니스 서비스 클라우드, 디지털 대용진단 등 다양한 서비스 모델로 국내 유수의 보험사들과 협업하고 있다.

나아가 인슈어테크 뿐 아니라 건강기능식품·스마트시티 등으로도 사업영역을 확대하는 한편 온·오프라인을 잇는 암 경험자 커뮤니티를 가동해 의료소비자 중심 디지털 헬스를 실현한다는 복안이다.

송승재 라이프시맨틱스 대표는 “고객인 의료소비자가 실제로 원하고 임상적으로 유의미하게 건강개선 효과가 검증된 서비스를 제공하고자 노력하고 있다”며 “인공지능(AI) 기반 디지털 신약을 생애전주기에 걸쳐 개발해 모든 세대 건강을 보장하는 것이 우리의 핵심 기술이자 지향점”이라고 강조했다.