20년간 6번 일어난 팬데믹…포스트 코로나 유력 후보는?

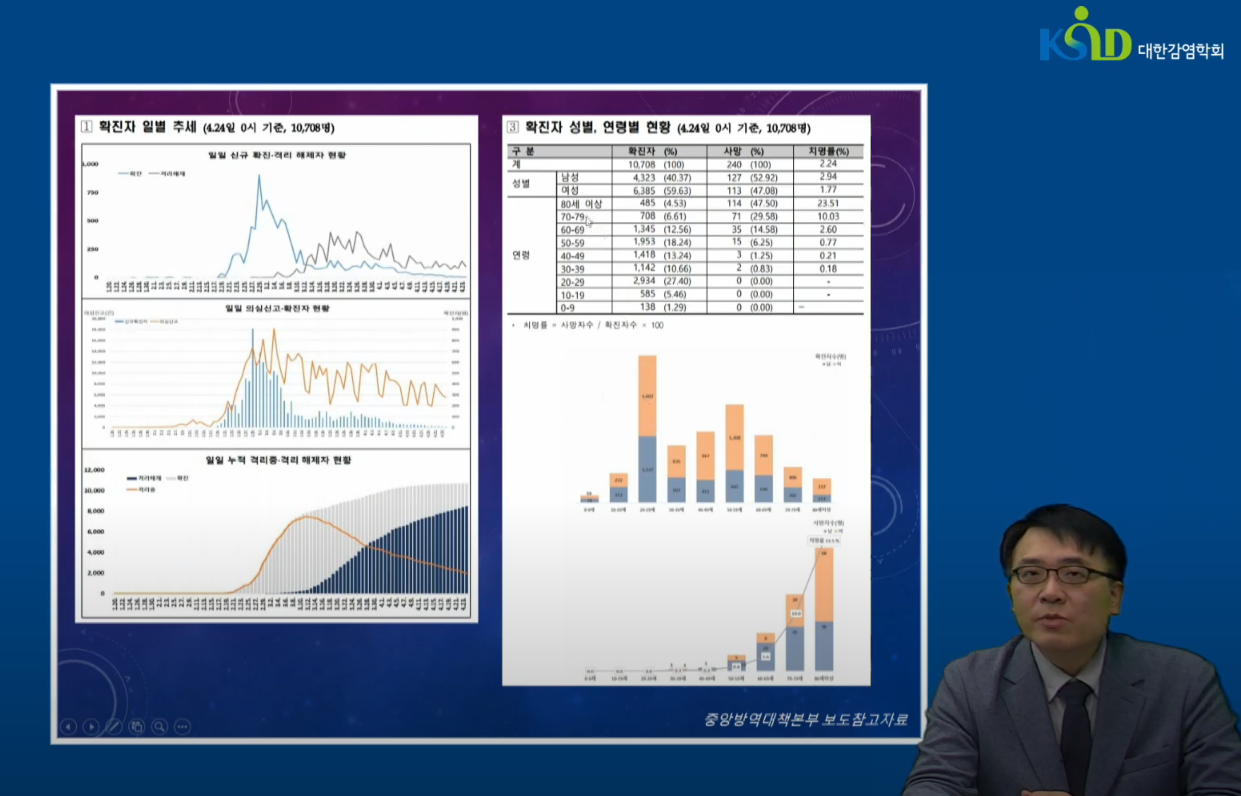

메디칼타임즈=최선 기자코로나19 바이러스가 소강 상태에 접어들면서 글로벌 팬데믹으로 부상할 주요 후보군에 대한 관심이 증가하고 있다.2003년 사스, 2009년 신종플루, 2014년 에볼라 서아프리카 유행, 2015년 메르스, 2016년 지카바이러스를 거치면서 지속적인 바이러스의 부침을 겪었기 때문. 전문가들은 리프트밸리열 등 9개 바이러스를 주요 후보군에 올리고 경각심을 주문하고 있다.14일 의학계에 따르면 최영화 아주의대 감염내과학교실 교수가 분석한 포스트 코로나 신종감염병, 다음 대유행 바이러스에 대한 논문이 내과학회지 10월호에 게재됐다(doi.org/10.3904/kjm.2022.97.5.277).최근 전 세계적으로 신종 감염병의 출현이 증가하고 있다. 사스, 메르스, 에볼라 바이러스, 지카 바이러스 감염 등 20년간 6번에 걸친 팬데믹이 일어나면서 포스트 코로나급의 위기를 가져올 대유행의 주체에 대한 관심도도 증가하고 있다.영국은 높은 수준의 전염병 목록을 유지하고 이를 감시하고 한국 역시 발생 또는 전염병을 유발할 수 있는 감염병을 1등급으로 지정해 관리하고 있다.자료사진최 교수는 어떤 감염증이 국지적 확산을 넘어 위험해질 수 있는지 세계보건기구(WHO)이 제시한 세계적 대유행 관련 연구 개발 청사진의 목록을 검토했다.WHO 목록에 크리미아 콩고출혈열, 필로바이러스병(에볼라, 마버그), 메르스와 사스, 라싸열, 니파바이러스, 리프트밸리열 그리고 새로운 병(new disease)이 속한다. 2017년부터 '새로운 병'은 Disease X로 명명됐다.2018년의 목록에는 지카바이러스병이 현재는 코로나19 세계 유행으로 코로나19가 추가돼 9개 병원체가 포함됐다. 언급된 감염병 외에도 아레나바이러스출혈열, 고병원성 코로나 바이러스, non-polio enterovirus (EV71 D68), SFTS 등에 대한 감시와 진단도 촉구했다.먼저 리프트밸리열(Rift Val ley fever)은 1930년 케냐 리프트밸리에서 수 천 마리의 양이 죽고 유산하면서 알려졌다. 전파 매개체는 주로 모기이지만 샌드플라이 등도 전파매개체가 될 수 있다. 사람 감염은 모기에 물리거나 감염된 동물의 조직이나 체액 접촉, 생우유 섭취이며 산모 태아 간 수직감염도 알려져 있다. 임상양상은 독감 유사증상부터 뇌염, 실명까지 범위가 넓고 치명률은 1%이다.최 교수는 "리프트밸리열은 2000년 아프리카 밖에서는 처음으로 사우디와 예멘에서도 보고됐고 2019년 프랑스령 Mayotte섬에서 129명의 감염자가 발생해 이 바이러스의 유럽 유입이 우려된다"며 "매개체가 다양하고 감염되는 동물도 여러 종류라 현재의 아프리카, 아라비아 반도를 넘어 확산하고 가축 폐사로 경제적 충격과 사람감염이 있을 수 있다"고 경고했다.다만 사람에서 사람으로 직접 전파는 증명되지 않았다. 전파매개체를 거치지 않는 동물에서 동물 직접전파는 발생하지 않는다. 원내 감염보고는 없다. 동물에서 백신이 제한적으로 사용되나 사람백신은 없다.이어 크리미아콩고출혈열(Crimean-Congo haemorrhagic fever)은 1944년 크리미아 유행과 1956년 콩고 유행이 같은 바이러스에 의해 발생해서 현재 이름이 됐다. 야생동물과 가축에서 바이러스혈증이 있을 때 진드기에서 진드기로 수평전파되고 경란전파도 가능하기 때문에 매개체 감염이 확산된다.최 교수는 "크리미아콩고출혈열은 2022년 이라크에서 212명 발생해 27명이 사망해 치명률은 10~40%에 달하고 사람 감염은 진드기에 물리거나 손으로 진드기를 눌러 죽일 때, 감염된 동물을 도축하는 사이 혈액이나 조직에 접촉하면서 일어난다"며 "백신 1상과 리바비린 주사치료 임상이 진행 중에 있다"고 설명했다.지카바이러스 감염증(Zika virus infection)는 1947년 우간다의 지카 숲 rhesus 원숭이에서 처음 발견됐고 5년 뒤 아프리카에서 넓게 확산되다가 2015년 브라질 북동부를 중심으로 2016년 남미와 카리브해 대규모 유행에서 44만 명에서 130만 명의 감염이 있었던 것으로 추정된다. 사람은 모기 물림, 성관계, 수직감염, 수혈로 감염되는데 DNA 백신(VRC 705) 2상이 완료됐고 mRNA 기반 백신 임상 2상이 진행 중이다.이어 마버그열(Marburg virus disease)은 1967년 독일, 세르비아 실험실에서 유행이 있으면서 알려졌는데 자연계 병원소는 과일박쥐다. 전파경로는 과일박쥐 접촉, 서식 동굴이나 광산에 오래 노출되는 경우로 감염된 혈액, 상처 피부 접촉 등으로 사람에서 사람 전파가 가능하다. 치명률은 24~88%에 달하는데 현재 백신 1상이 진행 중이다. 치료제 갈리데시비르(Galidesivir) 1상이 진행됐다.1969년 나이지리아 라싸에서 발생한 것으로 알려진 라싸열(Lassa fever)은 감염된 쥐의 소변, 분변에 바이러스가 있고 직간접적으로 점막, 손상된 피부 노출, 오염된 음식이나 물건에 노출되면서 감염된다. 감염된 사람의 체액 접촉으로 인한 사람간 전파, 의료기관에서 전파가 알려져 있지만 비말, 호흡기 전파는 아니다. 경증감염이 80%, 중증이 20%, 청력소실이 30%로 치명률은 1~2%이나 입원이 필요한 환자의 치명률은 15%이다. 파빌피라비르(Favipiravir) 임상 2상과 백신 1상이 진행 중이다.에볼라바이러스병(Ebola virus disease)는 1976년 콩고민주공화국에서 발견됐다. 자연계 병원소는 과일박쥐로 치명률은 25~90%다. 혈액, 분비물, 직접 접촉, 체액에 오염된 사물 접촉, 성관계, 모유를 통한 사람 간 전파가 가능하다. 의료기관 내 전파가 알려져 있다. 무증상 환자와 일반적인 접촉(악수나 옆에 앉는 행위)으로는 감염되지 않는다. 비말로 전파된다는 증거는 없다.최 교수는 "에볼라는 2014년부터 2016년까지 서아프리카에서 약 2만 8000명 이상의 대유행이 있었고 당시 치명률은 55~74%였다"며 "6종의 에볼라 바이러스가 알려져 있고 2020년 자이르 바이러스에 대한 rVSV-ZEBOV 백신이 승인을 받았고 치료제로는 두 종류의 단클론항체가 있다"고 설명했다.특히 "니파바이러스병(Nipah virus infection)은 1998년 말레이시아에서 265명의 뇌염 환자가 발생하면서 알려졌는데 박쥐에서 사람으로 전파, 호흡기 증상, 사람에서 사람으로 전파되는 양상"이라며 "병원에 입원한 환자는 40~75%의 사망률을 보이고 병원 내 전파도 있어 감염관리 어려움이 예상된다"고 경각심을 주문했다.최 교수는 "우리나라 법정감염병은 감염병의 심각도, 전파력, 격리수준, 신고시기 등을 중심으로 개편한 바 있다"며 "1급 감염증에는 위에서 언급한 감염병이 모두 포함돼 있지만 니파바이러스 감염증은 들어 있지 않다"고 신종감염병증후군 신고 및 1급 감염병 추가를 주문했다.그는 "원숭이두창 바이러스는 계통군(Clade)에 따라 사망률이 다른데 2022년 유행 중인 바이러스는 clade IIb로 증상이 경증이고 백신이 있어 국내에서 2급 감염병으로 분류됐다"며 "병독성이 높은 원숭이두창 바이러스가 유입됐을 때는 1급으로 조절해야 한다"고 덧붙였다.