코로나 바람타고 토종 신약 약진…38개 중 13개가 '국산'

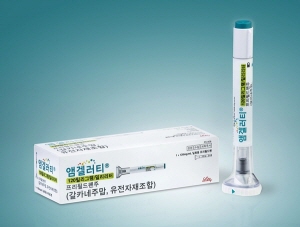

메디칼타임즈=최선 기자지난해 신약 품목으로 38개가 추가된 가운데 이중 약 66%가 다국적 제약사 품목으로 2020년 86%를 장악했던 것과 비교하면 '외국산 천하' 바람이 다소 약화된 것으로 확인됐다.특히 코로나 팬데믹이 본격화되면서 국내, 국외사를 불문하고 코로나 백신, 치료제 등의 품목을 추가해 소기의 성과를 거둔 것으로 파악됐다.식품의약품안전처가 8일 공개한 2021년 신약 목록 변경 내역에 따르면 지난해 신규로 추가된 38개 품목 중 다국적 제약사 품목은 25개, 국내사 품목은 13개로 집계됐다.성분 분류로 보면 코로나19 바이러스 백신 개발이 늘어나면서 백신류의 증가가 눈에 띄었다. 백신류는 5개 품목이 추가됐는데 화이자의 코미나티주, 얀센의 코비드-19백신얀센주, 아스트라제네카의 아스트라제네카백스제브리아주, 녹십자의 모더나스파이크박스주가 추가됐다.코로나19 항체 치료제로는 유일하게 국내사 셀트리온의 렉키로나주가 목록에 이름을 올렸다.이외 항악성종양제가 7종이 추가됐고, 기타 혈액 및 체액용약이 6종, 기타 순환계용약이 4종, 자격요법제 3종, 기타 호흡기관용/중추신경용약 각 2종, 안과용제 1종, 전신마취제 1종 등이 추가됐다.업체별로 보면 아스트라제네카의 신약 품목이 7종으로 가장 많았는데 에브렌조정(성분명 록사두스타트)이 각 용량별로 총 5개로 품목 허가를 받은 영향이 제일 컸다.각 용량별 허가 내역을 하나로 조정하면 아스트라제네카는 에브렌조정, 칼퀀스캡슐, 아스트라제네카백스제브리아주까지 총 3품목, 노바티스는 킴리아주, 졸겐스마주, 피크레이정 3품목, 화이자는 시빈코정, 아로마신정 2품목, 바이엘코리아는 베르쿠보정 1품목, 머크는 바벤시오주 1품목이다.국내사에선 한독이 갈라폴드캡슐, 유한양행 렉라자정, 셀트리온 렉키로나주, 한미약품 롤론티스프리필드시린지주, 하나제약 바이파보주, 한림제약 브론패스정, 한독테바 아조비주, 듀켐바이오 아프에이씨비씨주사, 부광약품 오자넥스크림, 대웅제약 펙수클루정이 추가됐다.신약 목록에서는 총 59품목이 삭제됐다.BMS의 만성B형간염 치료제 바라크루드시럽(성분명 엔테카비르), 바라크루드정이 삭제됐고, 릴리사의 항우울증약 심발타캡슐(성분명 둘록세틴), 주의력결핍/과잉행동 장애(ADHD) 치료제 스트라테라캡슐(성분명 아토목세틴염산염) 5종이 제외됐다.이어 MSD의 당뇨병치료제 자누비아정(성분명 시타글립틴), 당뇨병 복합제 자누메트정(성분명 시타글립틴+메트포르민) 역시 지워졌다.한국로슈의 비만치료제 제니칼캅셀(성분명 오르리스타트), 갈더마코리아의 여드름치료제 디페린겔0.1%(아다팔렌), 한국UBC제약의 간질, 항경련제 케프라정(성분명 레비티라세탐)도 목록에서 빠졌다.2021년도 신약 지정 목록

로그인을 하시면 메디칼타임즈의

로그인을 하시면 메디칼타임즈의 개인정보 보호를 위한 비밀번호 변경안내

주기적인 비밀번호 변경으로 개인정보를 지켜주세요.

개인정보 보호를 위한 비밀번호 변경안내

주기적인 비밀번호 변경으로 개인정보를 지켜주세요.