분석

골다공증 항체약 중요성 점점 커져...가이드라인 빠르게 변화

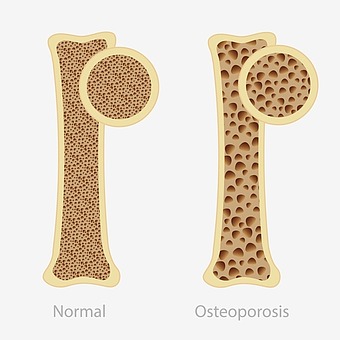

메디칼타임즈=원종혁 기자 골다공증 약물 치료분야 골절 예방과 골밀도 개선효과를 앞세운 항체 신약들의 진입이 늘어나면서, 장기간 순차치료 전략이나 약물 유지요법에도 변화의 속도가 빨라지고 있다.

고위험군 환자와 초고위험군 환자의 위험도를 세분화해 일차 약제 사용부터 약제 전환 전략까지, 치료지침에 손질이 불가피한 상황이기 때문이다.

코로나 19 대유행 여파로 온라인 회의로 진행된 미국골대사학회(ASBMR) 연례 학술대회에서도 골다공증 약물 치료전략을 놓고 열띤 전문가 논의가 진행됐다. 특히 올해 학회에는 1000여편에 달하는 신규 임상 연구데이터가 제출되면서, 장기간 약물치료와 순차치료 전략에 대한 효과 및 안전성 평가가 주를 이뤘다.

여기서 골다공증 치료 가이드라인 개정과 관련해, 고위험군과 초고위험 환자의 정의와 관리전략을 세부적으로 구분한데 나아가 환자별 일차약제 선정 및 스위칭(약제전환) 전략, 휴약기에 대한 세부 권고사항이 새롭게 논의됐다. 특히 처방권에 진입한 이중작용 항체신약인 '로모소주맙'을 초고위험군에, 고위험군에서는 '데노수맙'의 역할에 방점이 각각 찍힌 것이다.

이러한 변화는 올해 7월말 미국임상내분비학회(AACE)와 미국내분비학회(ACE)가 공동으로 개정작업을 진행한 골다공증 진료지침이라고 얘기가 다르지 않았다. 이는 2016년 양학회가 공동지침을 발표한 이후 4년만에, 골절 예측 진단법의 개발과 항체약물의 처방권 진입이 빨라지면서 진단과 치료 분야에 새로운 임상적 근거들을 대거 수용한데 따른다.

일단 이들 학회 지침을 살펴보면, 기존 폐경후 여성의 골다공증 치료와 비교해 요추 및 대퇴 경부 또는 고관절 T스코어가 -2.5 이하인 경우와 취약성 골절 병력이 높은 환자, 높은 골절 위험도를 가진 환자들에서 약물 치료 전략을 추천한 것과 약물 투여전 이차성 골다공증 원인을 평가하고 칼슘 및 비타민D 결핍 교정에 대한 내용을 강조한 것은 크게 다르지 않았다.

다만 세부 환자군별 약물 치료전략을 놓고는, 로모소주맙 등의 항체 신약들의 역할이 한층 부각된 게 차별점이었다. 이와 관련, 국내에서도 최근 골형성과 골흡수억제를 동시에 갖고 있는 골다공증 신약 로모소주맙이 식약처 허가 1년 3개월 만에 심평원으로부터 '급여적정성'을 인정받으면서 건강보험 급여 초읽기에 들어간 상태다.

9월 중순 건강보험심사평가원이 주관한 제9차 약제급여평가위원회(이하 약평위) 심의결과에서, 암젠코리아의 골다공증약인 '이베니티주 프리필드시린지(로모소주맙)'가 단독으로 상정된 것. 결과적으로 건보공단과의 약가협상만 무난하게 통과한다면 복지부 산하 건강보험정책심의위원회 의결을 거쳐 이르면 올해 내 건강보험 급여로 전환될 수도 있는 상황이다.

고위험군 및 초고위험군 분류, 일차약제 선정 및 스위칭 전략 차등

올해 개정 지침들에서의 가장 큰 변화로는, 골다공증 환자군을 고위험군(high risk)과 초고위험군(very high risk)으로 구분해 일차 치료제 선택에 변화를 꾀했다는 대목이다. 특히 초고위험군의 경우, 몇 가지 단서조항을 두어 치료가 강력하게 고려되는 환자군으로 분류한 것.

세부 사항을 보면, 초고위험군은 ▲지난 12개월 이내 최근 골절을 비롯한 골다공증 치료중 골절이 발생한 환자 ▲다발성 골절 ▲스테로이드 등 골격계 손상을 유발하는 약물 치료중 골절이 발생한 환자 ▲T스코어 -3.0 미만인 환자 ▲낙상위험이 높거나 낙상 사고 병력이 있는 환자 ▲골절위험도 예측프로그램(FRAX) 지표상 10년내 주요 골다공증성 골절 위험이 30%를 초과했거나 고관절 골절이 4.5%를 넘긴 매우 높은 골절 가능성을 가진 환자 ▲알고리듬에서 다른 골절 위험을 가진 초고위험군에 해당하는 경우 등이 언급됐다.

더불어 고위험군으로는 ▲척추 또는 고관절의 취약성 골절을 가졌거나 ▲고관절 또는 척추에서 취약성 골절 병력이 있는 골감소증 또는 골량이 낮은 경우 ▲척추 및 대퇴경부, 전체 고관절의 3분의 1 직경의 T스코어가 -2.5 미만인 환자 ▲FRAX 지표상 10년내 주요 골다공증성 골절 위험이 20%를 넘겼거나 고관절 골절 위험이 3%를 초과한 골감소증 환자 등이 정리됐다.

이에 따라 고위험군(골절 병력이 없는 경우)에서는 '프롤리아(데노수맙)'를 비롯한 '알렌드로네이트' '리세드로네이트' '졸렌드로네이트' 등을 권고하고 대체요법으로 '이반드로네이트'와 '랄록시펜' 등을 추천했다.

초고위험군(골절 병력 있는 경우)에는, '이베니티(로모소주맙)'를 비롯한 '아발로파라타이드' '테리파라타이드' '졸렌드로네이트' 및 대체요법으로 '알렌드로네이트'와 '리세드로네이트'를 권고했다.

세부적으로 초고위험군에서는 매년 치료반응과 골절 위험을 재평가해 이베니티는 1년간 경구 또는 주사용 골흡수 억제제로의 후속치료로 사용할 수 있으며, 프롤리아는 고위험군에 포함되지 않을때까지 지속 사용후 다른 골흡수 억제제로 전환할 수 있게 했다.

이외 아발로파라타이드나 테리파라타이드는 최대 2년 경구 또는 주사용 골흡수 억제제로 전환할 것을 추천했으며, 졸렌드로네이트는 치료반응이 안정적인 경우 6년간 치료지속 후 골소실 진행 또는 재골절 발생시 이베니티나 아발로파라타이드, 테리파라타이드 등의 다른 약제로 전환이 가능하다.

초고위험군 로모소주맙 역할 확대, 데노수맙 투약 중단땐 부정적 영향 언급

약물 치료와 관련해서는 새로운 항체 치료제로 '스클레로스틴(sclerostin)'을 직접 타깃하는 이중작용 항체약물인 '로모소주맙'의 치료적 지위가 한층 강조됐다.

해당 약물은 지난 2019년 미국FDA로부터 시판허가를 받은 신약으로, 골다공증 환자의 골밀도 증가와 골구조 개선에 뚜렷한 혜택을 가진다는데 등장 당시부터 주목을 받은 옵션이다.

허가의 근거가 된 두 건의 3상임상에서도, 기존 일차 약제인 알렌드로네이트나 위약과 비교해 방사선학적 척추 골절을 확연하게 개선시키며 초고위험군이나 기존 테리파라타이드 및 아발로파라타이드 등의 치료에도 불구 혜택이 떨어지는 환자군에는 최우선 고려약제로 급부상했다.

다만, 시판허가 당시 불거진 심혈관질환 과거력을 가진 환자에서는 처방에 각별한 주의가 필요하다는 의견은 그대로 유지됐다. 알렌트로네이트와 비교해 심각한 심혈관사건 발생의 위험이 높았다는 얘기인데, 이를 고려해 심혈관 사건 고위험군이나 최근 심근경색 또는 뇌졸중을 경험한 환자에서는 처방을 주의하라는 돌출주의 경고문이 따라붙은 상황이다.

개정 지침에서는 "해당 과거력을 지닌 환자에서는 투약에 주의가 필요하겠지만, 기존 약제들인 테리파라타이드나 아발로파라타이드 등의 경우에도 골육종(osteosarcoma) 등의 안전성 문제가 지적된 것도 고려해서 봐야할 부분"이라고 짚었다.

한편 골다공증 치료제 휴약기와 스위칭(약제전환) 전략에 대한 권고사항도 새롭게 정리됐다. 기본적으로 이전 가이드라인들에서는 치료중 휴약기에 대한 권고는 없었으나, 이번 업데이트 지침에서는 더이상 고위험군에 해당하는 환자가 아닌 일부 환자에서는 약물 전환을 고려할 수 있다는 의견을 꺼냈다.

이는 앞서 언급한 미국FDA 등이 테리파라타이드 및 아발로파라타이드의 사용을 2년, 로모소주맙의 사용을 1년으로 제한한 것과도 같은 맥락으로 풀이된다.

다만 가이드라인에서는 "아발로파라타이드, 로모소주맙 또는 테리파라타이드 등 골형성 촉진제(anabolic agent)를 중단할 경우에는 데노수맙이나 비스포스포네이트 등과 같은 골흡수억제제로 약물을 전환해 골밀도 손실 예방 및 골절 개선을 적극 고려해야만 한다"고 밝혔다.

이어 "데노수맙을 중단할시 부정적인 영향이 두드러진다"며 "임상연구들을 근거로 했을때 데노수맙을 2년 또는 8년 후에 중단했을시 골밀도가 급격히 감소하고 척추 골절로부터의 보호효과가 신속하게 줄어드는 것으로 관찰된다"고 덧붙였다.